Нек-рые важные черты новой эпохи проявились еще в период правления Феодоры и Михаила III. Во время первого Патриаршества Фотия (858-867) началась миссия святых Константина-Кирилла и Мефодия в Моравию, активно распространялось христианство в Болгарии, произошло первое Крещение Руси. От жесткого противостояния с «варварами» империя перешла к приобщению их к христианству и «ромейской» культуре. Несмотря на фактическую неудачу моравской миссии и на дальнейшие сложности во взаимоотношениях Византии с Болгарией, Сербией и др. новыми христ. странами, этот поворот сер. IX в. сыграл определяющую роль в дальнейшей многовековой истории правосл. Европы.

Церковная политика Василия I была обусловлена желанием сохранить союз с папой. С этой целью в К-поле был созван Собор (869-870), осудивший Фотия (якобы неканонично поставленного на Патриаршество) и полностью восстановивший церковное общение Рима и К-поля. После кончины Игнатия Фотий вновь занял Патриарший престол и примирился с Римом на К-польском Соборе в храме Св. Софии (879-880). Однако папские ожидания уступок со стороны императора в спорных вопросах не оправдались: Василий сумел закрепить за К-полем церковную юрисдикцию над Болгарской Церковью и Иллирийским диоцезом.

Торжество Православия в 843 г. стало основой для окончательного оформления В. и. как моноконфессионального общества, в к-ром прежние разногласия сведены до уровня маргинальных сект. Императоры большие усилия тратили на борьбу с неправосл. группировками, среди к-рых наиболее значительной были павликиане, распространенные в приграничных с Арменией и халифатом вост. районах. Противодействие им вылилось в неск. крупных военных кампаний; в 872 г. был захвачен главный центр распространения ереси - крепость Тефрика. Во 2-й пол. IX-X в. неоднократно проводились мероприятия по Крещению иудеев.

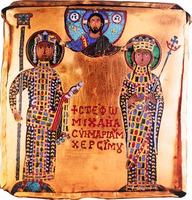

В сознании современников Македонской династии империя как гос-во, его правовые нормы, традиции и даже особенности бытовой культуры воспринимались как идеальные, установленные свыше, напрямую соотнесенные с религ. ценностями. В связи с этим получила дополнительное подтверждение одна из основ имперской политической идеологии: подчеркивание исключительности В. и. в мире, ее главенствующей роли в судьбах христ. ойкумены. Лишь отчасти эти притязания были обусловлены соперничеством с Зап. империей Каролингов и Оттонов, но гл. обр. они стали результатом внутренней эволюции визант. общества на фоне общехрист. представлений о 4 мировых империях (толкования на Книгу пророка Даниила и Откровение Иоанна Богослова). Представление о неразрывной связи империи и Православия сделало основным направлением гос. политики В. и. оформление победы иконопочитания через создание произведений искусства, к-рые должны были служить прославлению правой веры и утвердившей ее имп. власти. С этим связано создание новых иконографических программ важнейших храмов, в т. ч. Св. Софии. Частью имперской идеологии стало проявление особого внимания к репрезентативной функции власти, к придворному церемониалу. При Василии I и его сыне Льве VI была проведена масштабная работа по созданию законодательного корпуса на основе свода Юстиниана I, к-рый был призван заменить иконоборческую «Эклогу» (т. н. программа «Очищения древних законов» - см. статьи Анакатарсис; Василики; Исагога; Прохирон).

Правление имп. Льва VI Мудрого (886-912), в целом успешно продолжавшего политику своего отца, было омрачено династическим кризисом, вылившимся в противостояние императора и Патриарха. Ни Лев VI, ни его брат Александр не имели сыновей, что ставило под угрозу династию; лишь 4-я супруга Льва, Зоя Карвонопсина, родила ему сына Константина. Однако 4-й брак был явным нарушением канонических норм, утвержденных ранее самим же Львом VI, что ставило под сомнение легитимность долгожданного наследника. Вопрос о 4-м браке имп. Льва вызвал новый длительный раскол в обществе, к-рый был преодолен К-польским Собором 920, издавшим «Томос единения».

После краткого правления имп. Александра (912-913) власть перешла к регентскому совету, правившему от имени юного Константина VII Багрянородного (913-959). Разногласия и интриги среди членов совета привели к политическому кризису, обострившемуся из-за войны с Симеоном Болгарским, к-рый в тот период угрожал захватом К-поля. В результате военного переворота к власти пришел флотоводец Роман I Лакапин (919-944), к-рый выдал свою дочь за Константина VII и был объявлен императором-соправителем. Роману удалось договориться с Симеоном, признав за ним и его наследником имп. (царский) титул. Вскоре Роман Лакапин приобщил к правлению 3 старших сыновей, а младшего Феофилакта сделал К-польским Патриархом (поставление было осуществлено в 933 приглашенными из Рима посланцами папы). В 944 г. сыновья Романа свергли и отправили в ссылку отца, однако сами не смогли удержать власть, к-рая перешла к «багрянородному» (т. е. рожденному в имп. покоях) императору - Константину VII (944/5), до этого долгое время имевшему лишь символическую власть. Новый император большое внимание уделял укреплению престижа гос-ва. При его непосредственном участии проводились исторические разыскания в области придворного этикета, гос. устройства, дипломатии.

С эпохой Македонской династии связан культурный расцвет Византии, условно называемый «Македонским ренессансом». Усилиями императоров и придворных писателей IX-X вв. создавался особый образ идеального императора (два таких Поучения приписываются основателю династии Василию I). В офиц. жизнеописании (приписываемом Константину VII) сам Василий Македонянин предстал в облике идеального богоизбранного и родовитого правителя, спасителя и благодетеля гос-ва, христолюбивого ревнителя веры. В составленном по указанию того же Константина анонимном историческом сочинении (т. н. Хроника Продолжателя Феофана) подчеркивались отрицательные черты предшественников Василия на троне. В истории Македонской династии важное место занимало покровительство двора развитию культуры и творчества; литераторы и ученые вели работу от имени и совместно с венценосцами. Еще в IX в. лит. и научная деятельность свт. Фотия и его учеников во многом предопределила дальнейшее развитие культурной элиты империи. Одной из черт эпохи становится своеобразный «энциклопедизм» - собирание всевозможных сведений по различным областям знаний и изложение их в обобщающих трактатах. Такова «Библиотека» («Тысячекнижие») свт. Фотия, различные лексиконы, среди к-рых компендиум «Суда», трактаты по военному искусству, дипломатии. При дворе Константина Багрянородного были составлены сочинения «Об управлении империей», «О церемониях императорского двора», «О фемах» и мн. др. Задачам обобщения служил труд Симеона Метафраста по сбору и лит. обработке житий святых.

В сер. IX - сер. X в. продолжалась борьба с мусульманами в Анатолии и на Средиземном м., с болгарами и др. слав. народами на Балканах. Свидетельством законности и богоугодности императора считались его победы над врагами, и для имп. Василия I крайне важно было использовать этот фактор для укрепления легитимности своей власти. Василий I неоднократно лично руководил кампаниями и праздновал триумфы в честь побед в К-поле, хотя военные успехи Византии до сер. X в. были весьма скромными (в 30-х гг. X в. была отвоевана у арабов Мелитина). Для укрепления своего положения в 80-х гг. IX в. византийцы заключили и поддерживали союз с царем Армении Ашотом Багратуни и его наследниками. Формально война на Востоке велась постоянно, но, как правило, стороны ограничивались набегами и стычками небольших приграничных отрядов; регулярно происходили обмены пленными и контакты К-поля и Багдада через посольства. Стремление Византии и арабов к проведению крупных военных акций в основном диктовалось внутриполитическими причинами. Военные успехи Романа I и его дипломатические контакты с халифатом позволили в 943 г. договориться о переносе из Эдессы в К-поль особо чтимой реликвии - Нерукотворного образа Спасителя.

Наибольшую угрозу для империи к нач. X в., несмотря на христианизацию и длительный период мирных отношений с Византией, представляла Болгария. С нач. 90-х гг. IX в. до 927 г. между этими странами шли широкомасштабные военные действия (с перерывом в 904-913). Симеон Болгарский объявил себя «василевсом болгар и ромеев» и претендовал на захват К-поля. Он неск. раз нанес поражения визант. армии во Фракии (896, 917, 921); в 20-х гг. X в. болгары захватили Адрианополь, Месемврию и Ираклию Фракийскую. К-поль постоянно находился под угрозой осады, мирные переговоры неоднократно срывались. Однако сразу после смерти Симеона (927) война завершилась. На престол в Преславе взошел сын Симеона Петр, получивший в жены внучку имп. Романа I; надолго были восстановлены дружественные отношения стран, и империи были возвращены почти все завоевания болгар. В ходе болг. войны были установлены дипломатические контакты империи с серб. княжествами (в 917 - союз с жупаном приморской Сербии Петром Гойниковичем) и с венграми, в 90-х гг. IX в. переселившимися из Сев. Причерноморья на Ср. Дунай и выступавшими союзниками Византии против Болгарии.

На этот же период приходится пик араб. господства на Средиземном м. Завершилось завоевание Сицилии африкан. арабами: в 878 г. пали Сиракузы, а к нач. X в. и остальные визант. владения на острове. Из Сицилии арабы начали экспансию в Юж. Италию; овладев Тарентом и Бари (847), они образовали здесь свой султанат; морским набегам подвергались города Италии (включая Рим в 846) и Юж. Франции. Однако союз Византии с франк. имп. Людовиком II, сложившийся в кон. 60-х гг., позволил остановить волну араб. нашествия. В 871 г. совместными действиями франк. войск и визант. флота Бари был освобожден, после чего мусульм. владения в Италии стали сокращаться. В Вост. Средиземноморье крупнейшей акцией византийцев стала атака с моря крупной егип. крепости Дамиетта в 853 г. Однако имп. флот не мог установить контроль над морскими коммуникациями, пока араб. пираты имели неприступную базу на Крите. Экспедиции, неоднократно направлявшиеся на завоевание острова, срывались или заканчивались поражениями (в 826, 843, 866, 902-904, 910, 949); в 904 г. арабы напали на Фессалонику и разграбили второй по значению город империи.

Особые отношения складывались у В. и. с Русью (см. разд. «Византия и Русь»).

С сер. X в. в жизни империи все большую роль играли военные; армия, возглавляемая неск. стратигами крупных фем, подчинялась им часто не по причине их назначения из К-поля, а в силу установления личных связей между начальствующими и подчиненными. Полководцы были не только командирами на службе у императора, но и влиятельными политическими лидерами отдельных областей империи, где они, как правило, имели крупную земельную собственность и родственные связи. Императоры Македонской династии все больше времени проводили в столице, сосредоточив внимание на адм. управлении. В сер. X в. династия оказалась в достаточно сложном положении, поскольку, обладая значительным авторитетом и неоспоримой легитимностью, она должна была строить взаимоотношения с новой политической силой - организованной военной элитой фем.

В правление сына Константина VII, имп. Романа II (959-963), войска во главе с Никифором Фокой наконец захватили Крит (960-961). Это было несомненным успехом, сразу изменившим соотношение сил на море в пользу Византии. После скоропостижной смерти имп. Романа победоносный Никифор II Фока (963-969) был провозглашен императором и вступил в К-поль, приняв власть в качестве соправителя и опекуна малолетних сыновей Романа II - Василия и Константина. С этого времени власть в империи перешла в руки сменявших друг друга, соперничавших военных кланов. В 969 г. имп. Никифор Фока был убит полководцем Иоанном I Цимисхием (969-976), сохранявшим лояльность в отношении Македонской династии. После его смерти против Василия II Болгаробойцы (976-1025) поднимали мятежи полководцы Варда Склир (976-979) и Варда Фока (987-989).

2-я пол. X в. отмечена значительной активизацией внешней политики В. и. Отвоевав Киликию (964-965), визант. войска вступили в Сирию и в 969 г. после длительной осады овладели Антиохией. Флот, отправленный на Сицилию, в 964-965 гг. отбил у арабов Сиракузы и большую часть острова, но удержать победу не удалось. Болгарам было отказано в выплате дани, и в 967 г. началась война. Имп. Никифор II обратился за помощью к рус. кн. Святославу, и тот разгромил Вост. Болгарию. При имп. Иоанне Цимисхии успехи кн. Святослава в Болгарии заставили В. и. вступить с ним в войну, и с большим трудом Иоанну удалось вытеснить русских из Болгарии (969-971). Вслед за этим на Востоке были отвоеваны Сев. Месопотамия (972) и значительная часть Сирии (974-975), зависимость от империи признал эмир Халеба (Алеппо). Имп. Иоанн Цимисхий готовился к походу на Иерусалим, но внезапно умер, не осуществив своих планов.

Главным направлением деятельности нового имп. Василия II стала Болгария, где возникло мощное антивизант. движение во главе с царем Самуилом, к-рое вылилось в многолетнюю жестокую войну. Поначалу успех сопутствовал болгарам: в 986 г. они разгромили Василия II в Ихтиманском ущелье. Однако, несмотря на все трудности, император постепенно захватывал балканские крепости, выселял слав. население из занятых районов в Анатолию. Наконец в 1014 г. в битве в ущелье Кимвалонге (Родопы) он уничтожил основные силы болг. войска, после чего организованное сопротивление прекратилось. В 1018 г. состоялся торжественный въезд имп. Василия в болг. столицу Охрид. Теперь сев. граница империи вновь, как и в VI в., проходила по Дунаю. Но многолетняя война привела к разорению Балкан и во многом к истощению военного потенциала империи.

В Сирии происходили эпизодические столкновения; к нач. XI в. византийцы потеряли влияние в Халебе. В 1000 и 1021-1022 гг. Василий II совершил крупные походы в Армению, в результате к-рых к империи были присоединены неск. областей, в т. ч. Тайк и Васпуракан; большинство правителей этого региона признали верховную власть императора.

На фоне успехов X в. в В. и. развивались социальные процессы, к-рые вскоре привели гос-во к тяжелому кризису. Одновременно с разорением мелкого свободного крестьянства, бывшего опорой фемного войска, происходила постепенная концентрация земельных и прочих владений в руках крупных собственников - динатов. Образовавшиеся военные кланы содержали вооруженную дружину («этерии»), раздавали земли в обмен на военную службу. Происходило закрепощение крестьян, общины стали зависеть от динатов. Все эти процессы привели к феодализации общества. На смену фемному стратиотскому ополчению постепенно пришла профессиональная армия. Защищая интересы гос-ва, императоры в X в. стремились ограничить процесс разорения средних и мелких хозяйств. В 922, 934, 947 и 996 гг. издавались законы против динатов, обязывавшие их вернуть земли прежним владельцам на тех или иных условиях. На нек-рое время процесс удавалось приостановить; в период жесткого единоличного правления имп. Василия II влияние военно-феодальной аристократии почти сошло на нет, однако гос-во само зависело от динатов и в определенной мере было заинтересовано в их могуществе. Развитие военной технологии требовало все более дорогой экипировки и длительного индивидуального обучения воинов-профессионалов. Прежнее фемное войско уже не могло обеспечить эффективного проведения военных кампаний.

VI. Кризис XI в. Формально концом Македонской династии считается 1056 г., когда умерла последняя ее представительница на троне - имп. Феодора. Однако упадок династии, а с ней и всего гос-ва начался уже после смерти имп. Василия II Болгаробойцы (1025). Ни один из его многочисленных преемников не сумел создать прочной системы власти, что в результате привело к постепенному нарастанию внутренних и внешних проблем, к-рые отчасти проявились уже в правление Василия II, но сдерживались его твердой политикой. Власть в империи на неск. десятилетий перешла к к-польской чиновничьей элите. Первоначально эта группировка сформировалась вокруг имп. Константина VIII (1025-1028), бывшего в течение полувека номинальным соправителем своего брата Василия II. Преемниками Константина VIII, не оставившего муж. потомства, стали бывш. чиновники: эконом и синклитик Роман III Аргир (1028-1034), младший брат влиятельного препозита Иоанна ОрфанотрофаМихаил IV Пафлагонец (1034-1041), их племянник Михаил V Калафат (1041-1042), сын верховного судьи Константин IX Мономах (1042-1055). Легитимность правления обеспечивалась их браками с порфирородной царевной Зоей, дочерью Константина VIII (для Михаила V - усыновлением).

К сер. XI в. наиболее влиятельными в гос-ве стали феодальные кланы Комнинов, Дук, Кондостефанов, Катакалонов, Мелиссинов, Вриенниев, Палеологов и др. Их представители, обладая обширными земельными владениями, занимали ключевые посты в провинциальной администрации и армии. Первой серьезной попыткой захвата власти одним из военных кланов был мятеж Георгия Маниака (1042-1043). Сделав блестящую карьеру на Востоке и в Италии, он, оказавшись жертвой политических интриг, выступил с войском своих родственников и «клиентов» против Константина Мономаха. В сражении под Фессалоникой Маниак одержал победу над правительственной армией, но случайно был убит.

Имп. Михаил VI (1056-1057), ставленник августы Феодоры (1055-1056), после смерти своей покровительницы утратил легитимность. Комнины подняли мятеж в М. Азии и привели под стены столицы большую часть войск анатолийских фем. Михаил VI отрекся от престола в пользу Исаака I Комнина (1057-1059), однако политического авторитета Комнинов и их союзников пока еще было недостаточно для удержания власти, поэтому был заключен союз с фамилией Дук, одной из знатнейших в империи (они возводили свой род к Константину Великому). Константин Дука был провозглашен кесарем, соправителем и фактически наследником Исаака I. Когда тот из-за болезни отрекся от престола, Константин X Дука (1059-1067) стал новым императором, положив начало почти 20-летнему периоду правления своей династии. В правление Дук императоры не просто устанавливали династическую преемственность власти, но и назначали ближайших родственников на все ключевые посты в гос. аппарате.

Внешним фактором кризиса в Византии со 2-й пол. XI в. стало резкое обострение международной обстановки на Ближ. Востоке и в Вост. Европе. Наиболее серьезной угрозой была очередная волна миграций кочевых тюркских народов евразийской степи: сельджуков, печенегов, узов, куман (половцев). В 1048 г. сельджукский полководец Ибрагим Инал вторгся в Закавказье и разграбил Эрзерум.

В 1054 г. султан Тогрул-бек осаждал Манцикерт. С этого времени отряды сельджуков постоянно находились на территории вост. фем и большинство арм. и груз. правителей признали вассальную зависимость от Сельджукского султаната. В 60-х гг. сельджукские отряды достигали Галатии и Фригии. Были захвачены и разграблены Севастия (1059), Ани (1065), Кесария (1067), Аморий (1068), Иконий (1069), Хоны (1070). Попытку организовать сопротивление предпринял имп. Роман IV Диоген (1068-1071), второй муж вдовствующей имп. Евдокии, но в решающей битве с войсками султана Алп-Арслана при Манцикерте (26 авг. 1071) он потерпел поражение и попал в плен. Дуки отмежевались от Романа Диогена (к-рый был отпущен султаном), объявив его низложенным; началась гражданская война (1071-1072), Роман был побежден и ослеплен. Этот конфликт стал первым в череде гражданских войн, потрясавших империю в течение следующего десятилетия, в к-рых приняли участие все наиболее видные военно-феодальные кланы. Мятежи против Михаила VII Дуки (1071-1078) поднимали кесарь Иоанн Дука и предводитель норманнских наемников Урсель (Русель), полководцы Никифор Вотаниат на Востоке и Никифор Вриенний на Балканах. Дукам удалось договориться с Вотаниатом и ценой отречения Михаила VII сохранить свое положение.

В годы правления Никифора III Вотаниата (1078-1081) внутриполитическая ситуация в империи представляла собой полный хаос. С помощью Комнинов Вотаниат и Дуки добились разгрома военных мятежей Никифора Вриенния и Никифора Василаки на Балканах (1078), однако в том же году против Вотаниата поднял восстание Константин Дука, брат свергнутого имп. Михаила VII. Никифор Вотаниат неск. укрепил свое положение, женившись на августе Марии Аланской, бывш. жене Михаила VII, тем самым претендуя на вступление в клан Дук (1079). Но в кон. 1080 г. в Анатолии Никифор Мелиссин поднял против него новый мятеж.

В годы гражданских войн произошло оформление династического союза, сыгравшего решающую роль в выходе Византии из кризиса. В 1078 г. был заключен брак между Алексеем Комнином, племянником имп. Исаака I, и Ириной Дукеной, внучкой кесаря Иоанна Дуки. В следующем году Алексей занял пост вел. доместика схол и проявил себя как талантливый полководец. В нач. 1081 г. против непопулярного имп. Никифора Вотаниата был поднят очередной мятеж военачальников, к-рый возглавил кесарь Иоанн Дука. К нему вскоре присоединились Комнины, и общим согласием представителей этих знатных фамилий было решено провозгласить Алексея императором. В апр. 1081 г. войска Дук и Комнинов вошли в К-поль, подвергнув столицу частичному разграблению. С воцарением Алексея I Комнина (1081-1118) многолетняя борьба за престол завершилась.

На фоне гражданских войн в 70-х гг. продолжалось нашествие сельджуков. Разбив основные военные силы империи при Манцикерте (1071), сельджуки в течение неск. лет захватили почти всю территорию М. Азии и Сирии. К началу правления Алексея I Комнина под властью византийцев в Азии находилось неск. приморских портов с окрестностями: Трапезунд, Синоп, Амастрида, Никомидия, Атталия и нек-рые др.,- и это положение не менялось до начала 1-го крестового похода (1097). За короткий период времени империя лишилась огромного региона. Утрата М. Азии стала непоправимым ударом, несмотря на то что в XII-XIII вв. византийцам удалось отвоевать часть ее территории.

В эти же годы усилился натиск на дунайскую границу со стороны печенегов, к-рых из Сев. Причерноморья вытесняли куманы и узы. В 1048-1053 гг. на Балканы совершили крупный набег печенежские ханы Кеген и Тирах. Печенеги разгромили визант. войска в ряде сражений, и имп. Константин Мономах был вынужден откупиться. В 1059 г. имп. Исаак Комнин вновь вел кампанию против печенегов, на этот раз победоносно. В 1065 и 1073 гг. племена узов переходили Дунай и опустошали страну. Кульминацией борьбы на Балканах в этот период стала тяжелейшая война 1086-1091 гг., к-рую вел имп. Алексей I Комнин против союза печенегов и куман, поддержанных венграми. Первоначально византийцы не сумели сдержать вторжение на дунайской границе; войска Алексея потерпели поражение при Доростоле (1088), и в 1090-1091 гг. печенеги угрожали К-полю. Однако Алексей разрушил союз печенегов и куман и с помощью последних одержал решающую победу над печенегами в битве при Эносе (1091), после к-рой византийцы устроили резню пленных кочевников.

В Юж. Италии, находившейся под управлением визант. администрации, с 30-х гг. XI в. большое влияние приобрели норманны. Первоначально их дружины нанимались на службу к тем или иным местным правителям, но постепенно неск. норманнских фамилий приобрели собственные феодальные владения и стали претендовать на господство в регионе. В условиях упадка центральной власти Византия не сумела защитить свои позиции, и к кон. 60-х гг. норманны контролировали уже почти всю Юж. Италию. Среди них особенным влиянием пользовался Роберт Гвискар, к-рый в 1071 г. овладел Бари - последним визант. владением в Италии. В 70-х гг. Гвискар обручил одну из своих дочерей с Константином Дукой, сыном имп. Михаила VII (1076). Свадьба не состоялась из-за свержения Михаила, но Гвискар заявил претензии на имп. престол. В 1081-1085 гг. он по благословению папы Григория VII вел «священную войну» против имп. Алексея Комнина, одержал ряд побед и захватил Диррахий. Однако норманны не сумели сохранить завоеванное и после смерти Гвискара вывели свои войска с Балкан (1085).

В XI в. новой угрозой для В. и. стал рост активности в Вост. Средиземноморье со стороны западноевроп. стран, тем более что это направление визант. политики всегда было одним из самых спокойных. Борьба с новыми врагами вынудила Византию искать новых союзников в самой Европе, и уже в последних десятилетиях XI в. помощь империи оказывали флоты итальянских морских республик Венеции и Пизы, получивших от императора особые привилегии в торговых делах.